Pietro Camardella: “Così ho disegnato le mie Ferrari”

Stilista in Pininfarina della Ferrari 456 GTM e della spettacolare Mythos, ha lavorato anche all’F40 e al restyiling della Testarossa

“Figuriamoci se a Torino hanno bisogno di un meridionale per disegnare automobili! Questa frase per me da ragazzo era ricorrente”, sottolinea Pietro Camardella, diverse Ferrari firmate delle quali una, la 456 GT, è rimasta in produzione per oltre 11 anni e un’altra, la concept Mythos, ha vinto il prestigioso Car Award di Auto & Design. Salernitano, 64 anni, è entrato in Pininfarina selezionato dal grande Aldo Brovarone. Ha fatto parte del team creativo dell’azienda per cinque anni prima di mettersi a lavorare in proprio per un triennio e poi passare in Lancia. Fino ad arrivare nel 1998 al Centro Ricerche Fiat, dov’è tuttora. All’inizio, però, non è stato semplice: “Mi sentivo ripetere quel concetto del meridionale in continuazione, anche se già ero al lavoro in uno studio di progettazione”, ricorda il professionista. “Non mi sono laureato ma ho studiato architettura. Poi, dopo il terremoto del 1980, sono rimasto senza lavoro e ho iniziato a fare il contabile in un’azienda locale. È venuto fuori che il titolare aveva un cugino che lavorava in Pininfarina, il quale ha valutato positivamente i disegni che facevo all’epoca e mi ha segnalato all’ingegner Leonardo Fioravanti”. Quando si dice il destino. Sono cominciati così una serie di colloqui, poi lo stage e infine l’assunzione in prova.

Nell’Ufficio Stile Pininfarina in quanti eravate?

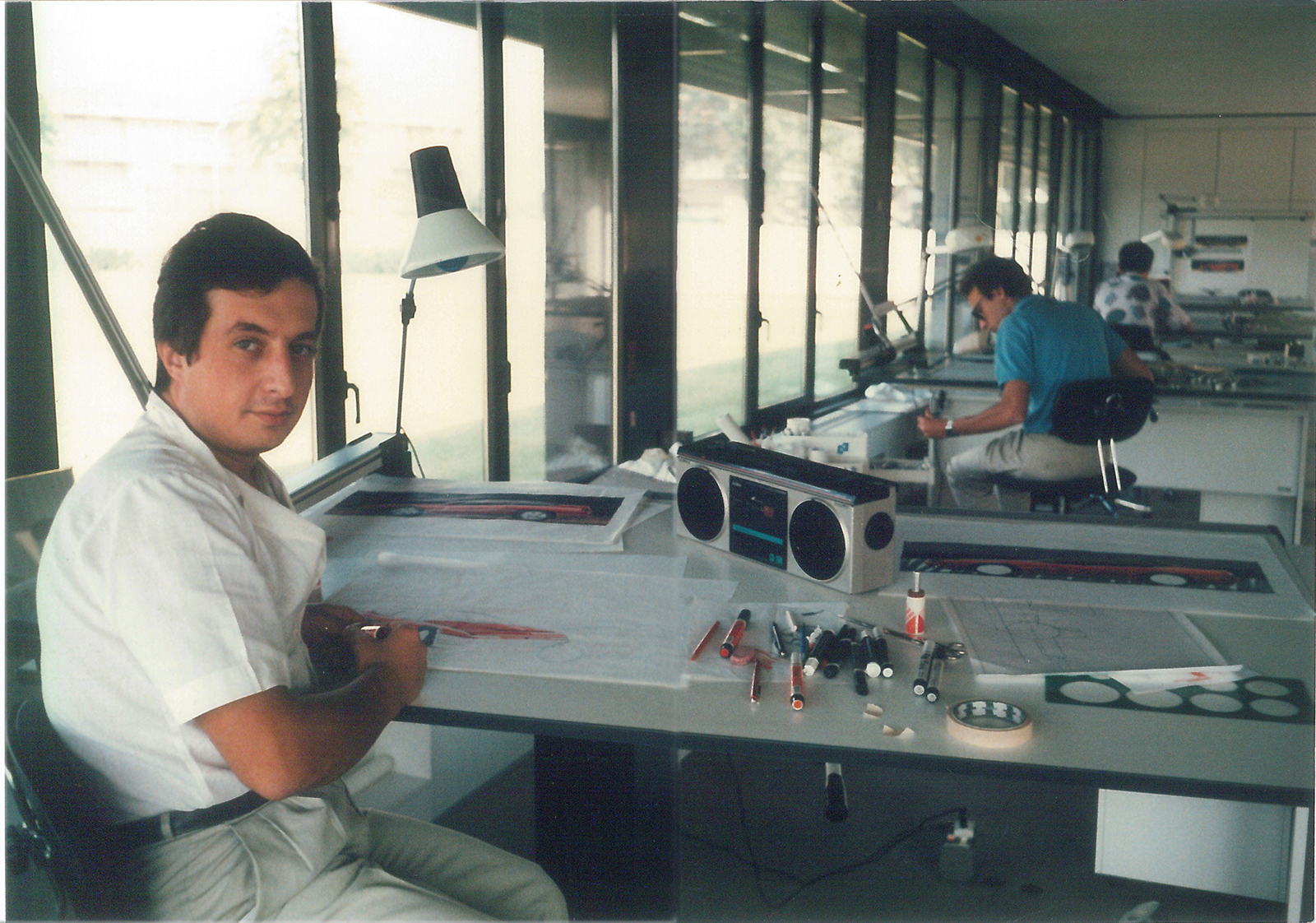

“Potrà sembrare incredibile ma non siamo mai arrivati a dieci, il massimo è stato otto. L’anno della F40 eravamo anche meno. Ricordo che uno di noi era dimissionario, un altro stava facendo il militare. La direzione decise che la vettura l’avrei disegnata io, ovviamente con la supervisione di Aldo Brovarone, in fondo era considerato un “restyling”. C’erano i 400+100 telai che servivano per ottenere l’omologazione del gruppo B, cui Ferrari rinunciò. La scelta fu allora di produrre un’auto da competizione portata su strada in serie limitata”.

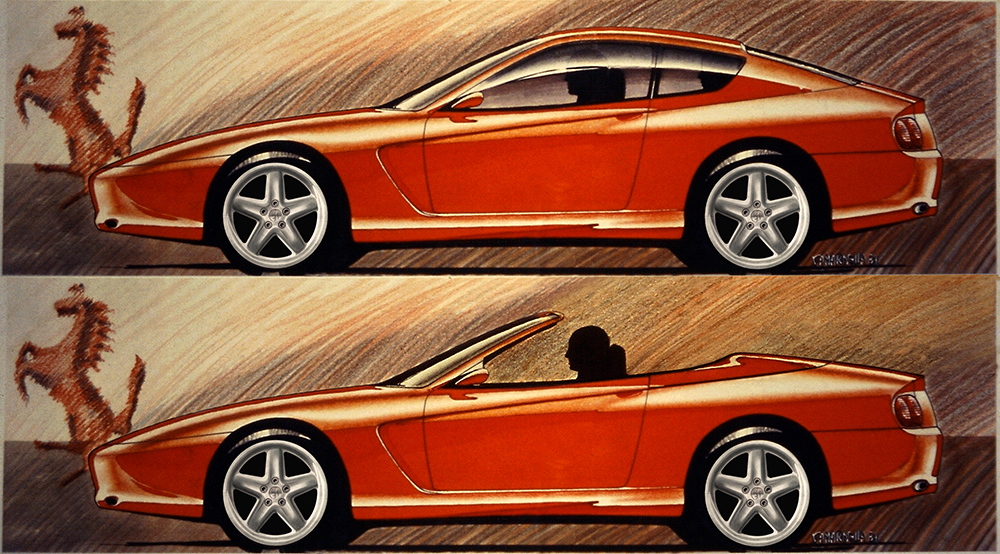

È stata tuttavia la 456 GTM, che monta il tradizionale 12 cilindri a V anteriore, a segnare il suo esordio nel sancta sanctorum dello stile automobilistico.

“È stato il primo progetto appena assunto, non ci potevo credere: il mio primo lavoro e mi facevano già lavorare ad un auto e su una Ferrari! Funzionava così: veniva lanciato un “concorso” all’interno dell’Ufficio Stile e ognuno di noi stilisti preparava 2-3 proposte. In questo caso la base meccanica era della Ferrari 412; ricordo che solo io avevo ipotizzato il recupero dell’impostazione berlinetta, con il lunotto che scende e sfuma nella coda, ma all’epoca vinceva la moda delle tre volumi. Più tardi, nel 1989, il “concorso” per ridisegnare la 2+2 si rifece e vinse la mia idea, con la coda fast back ma lievemente inflessa per ingentilirla”.

Com’è stato l’impatto con Aldo Brovarone e com’era lavorare con lui?

“Aldo Brovarone era un tipo modesto, vecchio stile. Un signore di altri tempi con un’attitudine tutta piemontese al lavoro. Lo definii “l’anticristo della teoria del design”, perché era uno stilista puro, le idee gli scaturivano di getto e non c’era verso di fargliele argomentare. Fu in assoluto la prima persona che incontrai in Pininfarina, nel novembre 1984. Non sapevo chi fosse, allora la comunicazione era scarsa e il suo non era un nome diffuso. Era gentile, a tratti sembrava timido. Si presentò scusando l’impossibilitato dirigente con cui avevo in realtà l’appuntamento, e fu vago sul suo ruolo salvo definirsi l’anziano dell’Ufficio Stile. Mise l’accento sui tanti anni di “fedele servizio” e, nel suo linguaggio dal carattere antico e militaresco, s’illuminò parlando del “presidente”, pronunciato con enfasi. Tutti dettagli che mi fecero capire subito quanto amasse l’azienda. Iniziai lo stage a maggio 1985. Da allora fino al pensionamento di Aldo Brovarone nel 1988, il nostro fu un rapporto basato sulla stima professionale, ovviamente incondizionata da parte mia nei suoi confronti e crescente da parte sua nei miei. Per quanto di generazioni diverse, il “cameratismo professionale” ci univa all’interno dell’impareggiabile gruppo che eravamo, mai più ritrovato nella mia vita professionale. Siamo diventati veramente amici solo quando ci siamo rincontrati molti anni dopo: col suo fare discreto, mi disse che era arrivata l’ora di darci del tu”.

Lei ha preparato anche il restyling del Testarossa.

“Sì, è stato un onore mettere mano a cotanta meraviglia. Il compito mi fu affidato nel 1987, m’impegnai per quattro e alla fine venne fuori un buon lavoro, che mantenne ancora due anni di vendite. Prima di tutto intervenni sulla fiancata, aumentandone la possanza senza più la fascia nera costituita da brancardo e spoiler frontale. Rimodellai il paraurti anteriore, intervenni sul cofano motore ed eliminai la vecchia griglia. Nello stesso anno ebbi anche modo, con la New Mondial, di ottenere equilibrio di volumi e proporzioni su una quattro posti con motore posteriore, coniugando sportività e toni più lievi. Il progetto fu però sospeso, ma in parte l’esperienza fu recuperata, nelle linee generali, fluenti ed eleganti, e anche alcune soluzioni formali che furono riprese anni dopo per dar vita a una vettura a motore anteriore”.

Cosa la rende nostalgico di quegli anni e di cosa, invece, avrebbe fatto a meno?

“Parlando di Pininfarina riconosco all’azienda tutto il merito di aver consolidato all’epoca il miglior sistema di progettazione, che dava massima libertà creativa nella prima fase. C’erano altri atelier, che non nomino, dove i dipendenti dovevano imparare la tecnica del capo in modo che la mano fosse sempre riconducibile a lui. Poi, ovvio, nello sviluppo di un progetto c’è sempre un compromesso inevitabile per esigenze costruttive. Altro fattore memorabile di quel periodo erano gli artigiani, formidabili: in Pininfarina li definivo “il moltiplicatore” dell’azienda. Cioè, uno stilista che entrava a lavorare lì se valeva 1, uno per dieci era pari a dieci, ma se valeva dieci diventava cento. Perché la straordinaria capacità realizzativa delle maestranze sublimava le idee”. Mentre avrei fatto sicuramente a meno del filtro decisionale, che disturbava il flusso propositivo verso i clienti, facendo perdere molte opportunità a tutti, ma si sa la perfezione non è di questo mondo”.

La Mythos, su base Testarossa, è una stupenda show-car nata nel 1988 divenuta in realtà una one-off…

“Sì, anche se a “nostra insaputa”, dato che all’epoca non usava la formula e nemmeno il termine. La vettura, nata come auto promozione, ebbe un successo strepitoso. Alla sua presentazione al Salone di Tokio vinse subito il Golden Marker Trophy, la richiedevano da tutto il mondo. Diego della Valle si fece autorizzare per atterrare con l’elicottero a Cambiano (sede dell’azienda, vicino Torino, nda) per provarla, anche Michele Alboreto pare la volesse comprare. Tuttavia la casa madre decise di non produrla. Finché a un certo punto si fece avanti il collezionista giapponese Shiro Kosaka, che la comprò per una cifra da favola come esemplare unico. Talmente unico che si rifece una maquette statica affinché restasse il testimone, visto che il precedente era stato distrutto per mancanza di spazio. E… indovina? Arriva il cliente giapponese, la vede e s’inquieta: “Ma non si era detto che la vettura era unica?!” (ride). Gli spiegarono che in realtà stava guardando solo un modello, un “tocco di legno. Alla Mythos resta il merito di aver influito in qualche modo nell’edizione dalla F50, “ultima ma non ultima Ferrari” disegnata da me in Pininfarina: affettuosamente, la definisco “L’incompiuta”, poiché lasciai l’azienda quando era ancora agli inizi dello sviluppo e fu stravolta dal turbine delle infinite “modifiche decisionali”.

Questa intervista è stata in parte pubblicata sulla rivista La Manovella

© RIPRODUZIONE RISERVATA